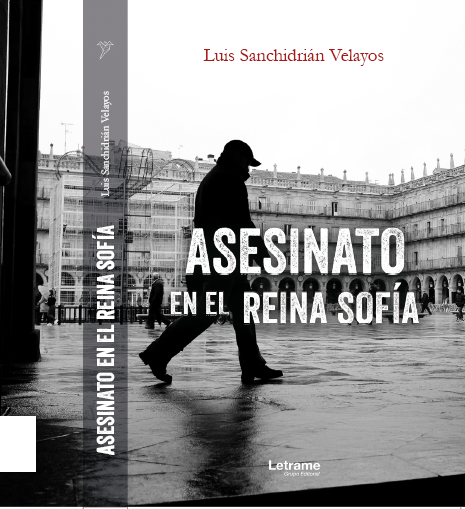

ASESINATO EN EL REINA SOFÍA: FALTAN LOS ÚLTIMOS CAPÍTULOS

1.

Villalba. La mujer muerta

Se

habían mudado de residencia huyendo de la ciudad para buscar el remanso de paz

de un pueblo de la sierra de Madrid. No lo habían hecho exclusivamente por

razones naturalistas o ecológicas, sino porque la vivienda en los pueblos

cercanos era bastante más asequible. Recién casados fueron inquilinos de un

piso por la zona de Vallecas, pero, al pasar un año y encontrarse con un dinero

ahorrado, decidieron, sobre todo ella, comprar una casa unifamiliar e ir

pagándola en plazos asequibles, cuyo importe no superaba en demasía a las

mensualidades que abonaban al casero. Escaleras, como lo llamaban los

compañeros de academia, confiaba en su esposa para el desempeño de las

funciones domésticas, sin embargo, cada vez dudaba más del acierto de comprar

la casa. Sí, era espaciosa, estaba bien rematada y no compartía el ascensor con

ningún vecino, pero cada vez se le hacían más cuesta arriba los madrugones y el

montón de caras somnolientas y de mal humor que se tragaba a diario en el tren

de Cercanías para llegar a la comisaría.

El

paisaje serrano era maravilloso, pero no lo disfrutaba en su plenitud porque nunca

le había gustado la vida campestre, pero las necesidades lo habían llevado a

entrar en contacto con la naturaleza. Así surgió en él una preocupación

ecológica que lo impulsó a extinguir su hábito de fumar, a no tirar lo

inservible en las cunetas y a no usar espráis con aerosoles.

Cada

mañana miraba esa mole oscura que rompía el frío viento del norte y se

consolaba pensando en que ese espectáculo no lo podían contemplar sus

compañeros, pero lo que más le atraía era la caprichosa distribución

morfológica de los montes, parecida a la postura yacente de una mujer.

Cuando

se desplazaba en coche, se introducía en la inmensa urbe de Madrid con volantazos,

acelerones, frenazos, insultos, ademanes procaces y palabras malsonantes,

buscando un hueco vacío de una hilera de coches que no avanzaba. Un día se le

ocurrió que sería un magnífico invento convertir las carreteras en una gran

escalera mecánica, como las que existen en las estaciones de metro. Habría unas

paradas a los lados de las pistas y unas cabinas en las que la gente se subiría

y marcaría el destino; se acoplarían a la carretera movediza y trasladarían a

los viajeros hasta las direcciones seleccionadas. Para detenerse —igual que las

cabinas se incorporaron y aceleraron su desplazamiento—, el proceso sería al

contrario: se situarían en una especie de carril de desaceleración hasta

detenerse en el destino solicitado. Obviamente, este funcionamiento debería ser

controlado por un sistema informático. Mientras el proyecto no se convirtiera

en una realidad, Escaleras disponía de dos opciones: el coche, con los

inconvenientes de los enfados matutinos, el estrés y los elevados costes de la

gasolina, o el tren de Cercanías, con sus aglomeraciones, olores a sudor y

gestos ceñudos.

Ambrosio

Escaleras Arriba era inspector de policía. Un joven inexperto dentro del Cuerpo,

como frecuentemente le recordaba el comisario cuando lo veía ejercer su oficio con

una energía desmesurada, justificándolo, pero vaticinándole a la vez la mella

del desdén y del desengaño en cuanto pasara un poco de tiempo.

Ese

día de la recién estrenada primavera se decidió por el transporte público. Lo

habían llamado a las seis de la mañana de la comisaría para que se presentara ipso

facto en su puesto. Le sentó como un tiro. Pensó que, si ya se levantaba de

mal humor, cuando se montara en el coche ese cabreo se multiplicaría, así que,

prudentemente, eligió el tren.

—Ten

cuidado con el tráfico —le espetó su esposa a modo de salutación.

—Cariño,

me voy a ir en el Cercanías.

—Pues

mira a ver si no eres tan calzonazos y te sabes defender, que parece que

siempre te toca a ti la gorda. Te tienen como al pito del sereno; que hacen

falta refuerzos, al que llaman primero es a Escaleras; que alguien está de

baja, no hay problemas, se telefonea a Escaleras y asunto concluido.

—No

te enfades, cariño. Cuando me llaman de comisaría es porque mi presencia es

necesaria. ¡Algo habrá pasado!

—Sí,

eso es lo que siempre dices y luego resulta que lo urgente es que hagas el

turno del Pacense porque de la borrachera que se ha pillado la noche anterior

no se tiene de pie.

—¡Qué

exagerada eres!

Ambrosio

era consciente de que su esposa estaba más cargada de razón que un santo; sabía

que, a fuerza de ser bueno, los demás se aprovechaban de su generosidad mas,

por el momento, no podía tomar ninguna resolución. Solo aguantar y soportar la

acusación de su mujer, cuyo carácter se agriaba a medida que la fecha de la

boda se alejaba.

Como

acto de rebeldía contra su jefe, resolvió no apresurarse e ir caminando hasta

la estación de Villalba. Si se retrasaba, allá penas. No se podía salir de

servicio a las diez de la noche y entrar a las ocho de la mañana. «¡No sé para

qué coños están los sindicatos si no pueden conseguir que respeten nuestros

turnos!», pensó. En un quiosco compró el periódico para que los tres cuartos de

hora que duraba el trayecto se le hicieran más amenos. Antes leía más prensa,

pero de un tiempo acá se había cansado de ella; le aburría y, además, era cara.

Oyó el pitido de la máquina que se acercaba e involuntariamente se dio prisa

para alcanzarlo. Mala suerte. Al buscar el bono de transportes comprobó que lo

había olvidado en casa y, mientras sacaba un billete sencillo en taquilla, el

convoy partió sin él y sin otros viajeros que, a pesar de un acelerón supino, no

habían podido alcanzar el tren.

Buscó

un asiento donde hojear cómodamente el periódico, pero todos estaban ocupados y

la mayoría de los viajeros esperaban de pie.

En

poco más de cinco minutos que tardó en llegar el nuevo tren, los andenes se

cubrieron con los zapatos de hombres y mujeres que se disponían velozmente a

subir para conseguir un asiento vacío y no viajar colgados de una barra. Era

una de esas formaciones de coches nuevos diseñados pensando en los trabajadores

y empleados de la gran ciudad: asientos y revestimientos acrílicos, cristales

ahumados, aire acondicionado, música clásica para amainar los malos humores de

la mañana y letreros luminosos que alternativamente anunciaban la hora, la

temperatura y el nombre de la estación próxima.

Rara

vez se dormía cuando viajaba, pero esa mañana, viendo a algunas personas roncar

y percibiendo la fatiga que la noche y la cama no habían mitigado, pensó que si

hubiera podido sentarse habría echado una cabezada. Desplegó el diario con

ánimo de leer aunque solo fueran los titulares, si bien no pudo. Siempre le

habían llamado la atención los viajeros que estando de pie eran capaces de

escudriñar los artículos y, más todavía, los que conducían con el periódico desplegado

sobre el volante. Él era incapaz: las letras le bailaban y su cuerpo se tambaleaba

a la menor sacudida. Los vagones estaban repletos y en cada parada subía más y

más gente: oficinistas trajeados, funcionarios pulcros, secretarias elegantes

junto a albañiles y peones malolientes y fumadores, empleados municipales con

olor a anís, estudiantes madrugadores…, todos formando una amalgama

incoherente, inarmónica de colores y aromas.

Al

llegar a la estación de Chamartín, el coche de Escaleras se quedó medio vacío.

Él continuaba hasta Atocha, para allí coger el metro. El suburbano también estaba

repleto. Las mismas personas, las mismas caras, los mismos oficios, los mismos

olores que en el tren, pero mucho más acentuados porque el aire estaba más

viciado allí, en la oscuridad de las galerías subterráneas. Ambrosio se

admiraba de la obra de ingeniería que suponía la excavación de tan ingentes

masas de tierras y rocas y de la apertura certera de túneles. Si se paraba a

reflexionar detenidamente en la envergadura de las obras del metro, se

desazonaba, pues el paso siguiente era considerar los grandes inventos y

conquistas de la humanidad en el siglo xx:

las expediciones al espacio, los desplazamientos en avión, la capacidad de

flote y navegación de los mastodónticos buques, el mismo automóvil; los

progresos técnicos, como la televisión, la radio, el teléfono, la luz; los

avances científicos en medicina, en robótica, en mecanización… Se volvía loco

de pensar en lo que el hombre había logrado en tiempo tan breve, pero se

entristecía de inmediato al darse cuenta de que comprendía muy pocos de esos

adelantos. Seguía reflexionando y se acongojaba, procurando no dar libre cauce

al raudal de descalificaciones que se hacía al recapacitar que, si

hipotéticamente el mundo sufriera una hecatombe, tal como una guerra nuclear

masiva, y solo quedaran él y unos cuantos más, difícilmente sería capaz de

reconstruir ninguna de las mejoras que había utilizado, volviendo casi de

seguro a una etapa próxima a la Edad de Piedra. «¡Qué inutilidad! ¡Vaya

formación! ¡No sé nada!», se reprochaba sin clemencia.

Los

pasillos que comunicaban unas paradas con otras eran un hervidero de

transeúntes que se desplazaban ordenadamente en sentido contrario. Iban

deprisa, con soltura, mirando el cogote del que marchaba delante. No les hacía

falta consultar los carteles donde se marcaban las direcciones; se sabían el

camino, los pasos que debían dar, las escaleras que subían o que bajaban, los

giros a la izquierda o derecha. Sin embargo, realizaban esas maniobras

inconscientemente; bastaba con seguir a quien los precedía, ya que todos

desembocaban en el mismo punto.

Ambrosio

se consoló al pensar en la barbarie de la masa de hombres y mujeres que se

apresuraban para no perder el transbordo y no tener que esperar cinco minutos

cruciales para el objetivo de ser puntuales y fichar a las ocho en punto: no

antes, causa de descontento, ni más tarde, motivo de sanción. ¿Cuántas de esas

personas eran diferentes a él?, continuaba cavilando. Quizá eran tan ignorantes

o más. ¡Vaya humanidad! «Menos mal que de este grupo de borregos sale de vez en

cuando un prodigio o un genio que con su sabiduría logra desarrollar inventos y

técnicas novedosas de las que nos aprovechamos todos. Pero incluso esos sabios

son especialistas en algo muy concreto, en su parcela, y unos negados para

otras, con lo cual son un poco más listos, pero, en comparación con el conjunto

de conocimientos que el ser humano ha creado, no dejan de estar tan limitados

como nosotros, los pobres. Aunque, claro, podrían responder que ellos, al fin y

al cabo, ya han logrado algo transcendente», pensaba el joven inspector. Llevaban

razón; sin embargo, él, como policía, como guardián del orden, colaboraba a que

otros, los científicos, desarrollaran su labor sin ser perturbados por

maleantes, ladrones y gente de mal vivir y peor querer.

Cuando salió a la calle, una luz limpia inundaba la plaza. Las tiendas aún permanecían cerradas y las aceras, medio vacías. De las puertas de los bares emergía un vocerío apagado y opaco del que se distinguía el enérgico y alegre «¡marchando!» del camarero. Contraviniendo sus normas habituales, se permitió el lujo de entrar en una cafetería y degustar un café con leche caliente y ver de cerca el trajín del camarero. El agradable regusto del café lo acompañó hasta los aledaños de la comisaría. Al cruzar el umbral, se percató de que todavía llegaba unos minutos adelantado, cuando expresamente se había propuesto llegar tarde.

2. El Reina Sofía

No

sería la única vez que ese día Ambrosio Escaleras descendería a los túneles del

metro. Esa misma mañana tuvo que hacer de nuevo el trayecto y volver a tomar el

suburbano en dirección a Atocha, ahora a la estación vieja. Cuando subió a la

superficie, los tímidos rayos de hacía un rato se habían convertido en una

imponente luminosidad cegadora cuando escasamente eran las nueve y media de la

mañana.

Al

salir de la boca del metro, preguntó dónde se encontraba el museo Reina Sofía;

nunca había pisado ese lugar.

—Ahí

mismo, torciendo a la derecha —le indicaron dos jubilados que paseaban ya a

esas horas de la mañana.

Al

girar, se encontró de sopetón con una cola ingente que se prolongaba más allá

de los cien metros. Le dio la impresión de que esas personas esperaban para

entrar en el centro de arte. Se acercó y preguntó a la última, una mujer madura y elegantemente vestida que miraba con

impaciencia a la cabeza de la fila con el fin de comprobar si avanzaba.

Ambrosio se quedó perplejo ante la avalancha de personas que visitaban

exposiciones. No se lo podía creer. Así, incrédulo y molesto por tener que

esperar, volvió a preguntar a la dama. Esta, desengañada quizá por sus juicios

precipitados sobre el desconocido, al que había juzgado como un amante del arte,

al percatarse de que este se tomaba a mal la demora, le replicó:

—Sí,

todos esperamos a que abran; hasta las diez no lo hacen. Hoy, no crea usted, la

cola no es muy larga. Los primeros días había gente que llegaba antes de

amanecer.

Escaleras

dudó si usar sus prerrogativas profesionales. Le hubiera bastado acercarse al

portero y enseñarle su identificación policial, pero, armado de paciencia y

resignación, esperó como el resto de los parroquianos. La cola era variopinta:

jóvenes estudiantes de Bellas Artes, profesores, visitantes provincianos,

turistas extranjeros, jubilados… En general, gente madura con ansias

inconmensurables de arte y cultura, personas que aceptaban con alegría y gusto

la espera. Unos leían el periódico, otros hojeaban catálogos; los de más allá

comentaban la originalidad de las torres que albergaban los ascensores,

aquellos intercambiaban impresiones generales sobre las posibilidades

turísticas que ofrecía la capital. Los jubilados manoseaban y se jactaban de su

tarjeta dorada, que los acreditaba como pensionistas y de su derecho al acceso

gratuito al museo; algunas esposas habían dejado a los maridos guardando el

puesto mientras ellas aprovechaban para mirar los escaparates de las tiendas

próximas…

El

inspector se arrepintió de haberse vestido formalmente con ese traje

horripilante que su esposa le hacía poner porque le favorecía mucho y porque

estaba de moda, una indumentaria horrenda formada por una chaqueta azul con

unos pantalones verdes. Sonrió al acordarse de cuando aún eran novios y una

tarde, hablando del color preferido de la mirada, salió en la conversación «la

niña de los ojos» y ella no lo entendió. Creía que describía a alguna mujer a

la que su prometido quería encarecidamente. Se puso farruca y se le arrugó el

entrecejo y él le preguntó qué le sucedía. Ella no decía nada, pero su

semblante reflejaba enfado. «Lo de la niña de tus ojos», confesó al final. Él

se quedó perplejo. «Por favor, explícate, no comprendo lo que me dices». Hasta

que por fin se enteró de que ese cambio de humor se debía a que había

interpretado la expresión de forma literal. Se echó a reír con ganas, a

carcajada plena, y entonces sí que ella se enfadó de verdad ante la actitud

lacerante y la risa de él, y más cuando le explicó que esa frase se refería a

las pupilas…

Lamentó

haberla obedecido y no haberse puesto unos vaqueros para sentarse en los

peldaños de piedra para leer relajadamente la prensa. Comenzaba a estar un poco

harto de las formalidades de la profesión: la discreta elegancia, el pelo

arreglado, las composturas… En cambio, el vocabulario procaz que utilizaba la

tropa no llamaba la atención de los mandos. Seguramente, si algún compañero lo

viera sentado, lo miraría malencarado y más si descubriera que leía un

periódico político tildado de izquierdas y no se recreaba con las crónicas

deportivas de los diarios As y Marca, manuales informativos que

sustentaban las conversaciones de sus colegas de profesión entre pasillos y en

la cafetería.

Nunca

había visitado ese museo, que había abierto al público hacía poco. Un domingo

fue al Prado con su esposa, pero no les había gustado. «¡Demasiado cansancio!».

Era la expresión que a modo de conclusión emitían cuando surgía la oportunidad

de comentar la excursión cultural de aquella mañana dominical innominada.

El

edificio no era nuevo y alguien aseguró que antes había sido un hospital. Casi

todos los grupos o corrillos comentaban la oportunidad excepcional de poder

contemplar una muestra única de un pintor llamado Antonio López, que

representaba a un movimiento denominado realismo. Ahora comprendía la

expectación levantada y por qué la gente aguantaba tan larga cola.

Sintió

curiosidad por visitar la exposición y poder contar algún día que él había

admirado la colección de cuadros del máximo exponente de la escuela realista

española… En ese momento, se acordó de que, cuando aún era un mozalbete,

también había guardado fila para contemplar los restos mortales de Carrero

Blanco y, si surgía alguna conversación acerca de aquellos años de la Transición,

al menor resquicio metía baza para soltar que él había visto la caja de Carrero

Blanco, sintiéndose un testigo significativo de la historia reciente de España…

Una sensación parecida percibió en esos momentos al esperar a que los minutos

se desgranaran y franquear la entrada al blanco templo de las galerías de arte.

Se le enturbió el don de la clarividencia al ponderar la construcción mental

que acababa de realizar. Sentía admiración por las gentes cultas o por las

personas listas. Cuando veía a algún científico o médico o abogado perorando en

un programa de televisión se le caía la baba. «¡Pero, hijo, si parece que estás

en Babia!», le decía su mujer cuando se dirigía a él y no se percataba de que

le estaba hablando. Tenía ambición de superarse intelectualmente, porque su

cota de sapiencia se elevaba muy pocos metros del mar de los conocimientos. En

los momentos de relax, sentado en el sofá, con la luz a su espalda, bien de la

lámpara de pie, bien, si era de día, a través de la luz tamizada de las

cortinas color hueso que entraba por los grandes ventanales del salón,

consultaba la enciclopedia, la Espasa-Calpe, adquisición realizada motu proprio,

sin contar con su mujer. Escogía el tomo a cierra ojos, lo abría al buen tuntún

y devoraba con avidez el pliego. Lo mismo le daba que fuera un personaje, que

un árbol, que un pueblo, que un adverbio. Rara vez retenía algo de lo que leía

a trompicones, por eso se consideraba un ignorante. Siempre le habían dicho que

no era listo, que no servía para el servicio de las letras. «Lo tuyo es ser un

buen policía, o un guardia civil, o un funcionario de prisiones, como lo es tu

padre», le aconsejaban. No obstante, aunque respetó la voluntad paterna y

seguía creyendo que era del pelotón de los torpes, no cejaba de hacer guiños a

los libros, a los periódicos y a los programas de debate y documentales de la

segunda cadena de televisión, no por afán de aprender, sino de admirar a los

listos. Únicamente un programa le sacaba de quicio: El tiempo es oro,

que presentaba un calvo con un pico también de oro. No le gustaba porque le

recordaba a los acertijos que le planteaban los mayores para reírse de él. «A

ver, chaval, qué tal os enseña el maestro en la escuela, a ver si sabes qué no

pudo hacer Dios en la creación del universo». Eran preguntas o problemas

prácticos que creía poder resolver, pero la respuesta nunca llegaba más allá de

la punta de la lengua. Y, en ocasiones, de lo que se lamentaba era de su mala

cabeza, porque se los habían planteado mil veces, pero siempre olvidaba las

respuestas. «So burro, pues una cuesta arriba sin una cuesta abajo». Se tiraba

de los pelos, pero si era evidente y, por supuesto, no

era la primera vez que lo ponían a prueba con ese enigma.

Lo

que no sabía hasta aquella mañana delante del Reina Sofía era que la pintura

también era una manifestación cultural que entraba dentro de la extensa parcela

del saber. Quien admiraba un cuadro y se recreaba extasiándose con la belleza

que desprendían los colores era una persona culta. Con este nuevo afán decidió,

antes de cumplir con su cometido profesional, visitar la magna exposición de

ese manchego universal y se cabreó seriamente consigo mismo porque ya no

lograba recordar ni el nombre. Antonio López. Alguien lo pronunció por enésima

vez y como apuntándolo a él. «Por cierto —se espabiló el joven inspector—, no

debo despistarme de mis obligaciones y desempeñar mi misión como me ha sido

encomendada».

La

tarea que le habían encargado con urgencia no era otra que inspeccionar in

situ el lugar de un asesinato cometido la mañana del día anterior en una de

las salas del museo. Una visión ocular que no tenía demasiado sentido porque,

además, tampoco sabía muchos datos sobre el fallecido ni las circunstancias del

fatal desenlace. «Como ahora se trabaja en equipo…», se decía el policía

consolándose. Alguien superior, el comisario jefe, era el que manejaba los

hilos de todas las investigaciones sin moverse del «despacho ovalado», dependencia

de la que rara vez salía, si no era para visitar las instalaciones recreativas

de la comisaría, es decir, el bar. A uno lo mandaba a por los resultados de la

autopsia; a otro, que interrogara a los conocidos; a otro, que indagara qué

chorizos lilis se dedicaban a tal especialidad… Así, hasta atar cabos y, si al

final veía con cierta base que las pesquisas eran certeras, se detenía al

sospechoso. Aunque, a veces, hacía lo de las averiguaciones más por pura

formalidad y por tener entretenidos a «los chicos» que por necesidad, pues sabía

quiénes eran los responsables de casi cualquier delito que se cometiera en su

circunscripción. En esto, Escaleras se había sentido decepcionado con su

profesión. Cuando anhelaba entrar en el mitificado cuerpo armado, se había

hecho a la idea de que el policía era un ser solitario que realizaba sus

labores desde el principio hasta el arresto final del criminal, cuando se lo

esposaba.

De

sopetón la cola se puso en movimiento. «Bueno, menos mal que no nos han hecho

esperar mucho». No sabía si habría de pagar entrada, aunque ese detalle lo

tenía claro, ¡faltaría más! Si le cobraban, sacaría su carné de funcionario del

Estado. Quería pasar desapercibido y que no supieran que era policía o «un

madero», como despectivamente eran conocidos entre los maleantes. En su mente

no cabía la posibilidad de que la gente, en general, los considerara mal;

empero, a medida que fueron corriendo los primeros meses de su ejercicio,

comprobó con estupefacción que muchas personas los evitaban cuando se enteraban

de que eran agentes policiales.

Con

la presentación del DNI le franquearon la entrada. Tomó unos folletines de los

distintos pintores que exponían y se dirigió a la exposición estrella.

3.

Los cuadros blancos

Le

sonaba el nombre y no sabía de qué, pero en el momento en que vio un póster de

una escultura en barro de un individuo muy feo y desnudo se pegó una palmada en

la frente y se dijo entre dientes: «¡Claro, hombre! Este es el que salió hace

poco en el periódico, en algún suplemento dominical». Estuvo a punto de darse

media vuelta e ir a cumplir el cometido encargado. «¡Vaya tío más memo! ¡A

quién se le ocurre representar a un tío en pelotas y encima feo y tristón!».

Sin embargo, Escaleras era de aquellos que rara vez

cambiaban de idea cuando se había propuesto algo y, sobre todo, si era de

jaez intelectual. Si, por ejemplo, abría la Espasa-Calpe y sus ojos topaban con

alguna palabra que no le decía nada y se le ocurría cerrar el volumen, luego le

entraban una desazón y un remordimiento que le impedían continuar buscando

ninguna otra hasta que encontraba el vocablo abandonado. Entonces lo leía con

fruición, como si de su lectura dependiera la felicidad y el placer que pudiera

encontrar en esta vida. Así, aunque de mala gana, se encaminó a la sala de

exposiciones siguiendo los carteles indicadores de la muestra.

Buscó

unas escaleras para llegar a la tercera planta, donde se encontraba la

colección. Todo el personal subía en los ascensores, pero a él le daban miedo;

no sabía si era aprehensión o si tenía vértigo. No le quedó más remedio que

ascender en el artilugio que se elevaba en un tubo acristalado. Entró el último

e inmediatamente se volvió hacia la puerta, pues no deseaba mirar al exterior.

Cuando arrancó, las tripas se le subieron al cuello y se enervó. Al pararse en

el tercer piso, aventuró un vistazo rápido a los edificios colindantes y

comprobó que la altura era considerable.

Antes de iniciar la visita examinó la

distribución de la exposición. Ocupaba por completo la planta tercera. La

colocación de los cuadros en las distintas salas seguía un orden cronológico. Antonio

López comenzó a pintar en los años cincuenta y las pinturas de esa época

representaban motivos de su pueblo manchego, Tomelloso. Había retratos de

personas que tenían toda la pinta de ser paisanos; también familiares del

pintor y personajes diversos, como una pareja de novios. Esos óleos mostraban

una técnica variopinta, propia de los tanteos iniciales de un joven. Las

pinturas eran dramáticas, sólidas, quietas y graves; hasta se podría decir que

poseían un carácter hierático y frío, igual que si fueran momias.

En

la década siguiente, los motivos más importantes eran banales y cotidianos:

objetos familiares, bodegones, cuartos de baño, cocinas, neveras…, a los que

había añadido unos bajorrelieves con escenas en un lenguaje simbólico. En su

etapa de madurez, es decir, en ese momento, estaba en plena época creativa y

los modelos se repetían. Era una obsesión apasionante, fruto de la reflexión y

de la relación del artista con los motivos que pintaba. La otra faceta del

autor era la escultura, a la que se dedicaba con apasionado ímpetu, obsesionado

por la problemática de acercarse a la realidad desde todos sus ángulos.

El

policía se quedó anonadado ante su trabajo. No le gustaban lo más mínimo los

motivos, ni los colores, ni la tristeza sombría que emanaban las telas, no

obstante, reconocía el arte y, sobre todo, la técnica. ¡Muchos de sus cuadros

parecían más fotografías que pinturas! Admiraba la paciencia que suponía la

labor de años y años para dar por concluida la obra. Antonio López era conocido

por su tenacidad y aguante para rematar los lienzos. Escaleras sacó la

conclusión de que incluso el hombre, hasta orgulloso, se vanagloriaba de sus

cualidades. Algunos cuadros de la exposición se encontraban sin acabar, otros

únicamente esbozados, con el expreso deseo del protagonista de que el público

pudiera comprobar todas las facetas de la composición; se convenció aún más al

contemplar que varias pinturas eran bocetos. Pero Ambrosio desconocía que eso era

algo frecuente.

Con

lo que no comulgó fue con las esculturas. Casi le daban miedo al asemejarse a

cadáveres fríos o, quizá, a figuras de cera, impresión que aumentaba porque los

cuerpos estaban desnudos, como si estuvieran esperando la entrada de un forense

para practicar los cortes de una autopsia. Además, muchos tenían ojos de

cristal, con lo que aún conseguían intimidar más. No le cabía en la cabeza que

el artista malgastara su valioso tiempo en aquellas estatuas horripilantes. «Si

es que son feas con ganas. Si por lo menos fueran de gente joven y bien

proporcionada, como las Venus y los Apolos de los clásicos… Pero este no,

modelos chaparros, mediocres y con cara de pocos amigos».

Salió

de la muestra con más preocupaciones estéticas que detectivescas. Era una

impresión desdibujada, insustancial y casi sin peso, pero agobiante por ser

inabarcable en los límites necesarios para dilucidar si le había gustado o no.

Escaleras se paró de repente. «Si alguien me preguntara lo que me ha parecido

la exposición, ¿qué le contestaría?». Avanzó unos pasos y se detuvo de nuevo,

con los ojos perdidos en las altas bóvedas del claustro del antiguo hospital. «No

sé. Había un montón de gente viéndola. No te imaginas la cola para entrar. Y

expone un mogollón de cuadros. Están muy bien dibujados. Algunos casi se

asemejan a fotografías. Hay esculturas que se parecen a las figuras de los

museos de cera. Me quedé anonadado con lo que es capaz de dibujar. Pero muy

triste. No me ha gustado. Demasiada frialdad y oscuridad y tristeza. Mira que

ir a pintar retretes y lavabos sucios y guarrindongos. Eso no se le ocurre a

nadie en su sano juicio. Algo pirado sí que debe de estar este tío». Reinició

la marcha. No. No le gustaba esa respuesta. Él no era un entendido en arte y su

formación cultural era autodidacta pero muy exigua para el nivel medio de la

población en general; sin embargo, era consciente de la vulgaridad y simpleza

que emanaban de una valoración tan sincera. Sintió malestar consigo mismo. Era

un desgraciado que no tenía derecho ni al aire que respiraba. ¡Cómo era posible

que existiera alguien más burro que él! Ni siquiera en esa ocasión podría

lanzar a ralentí su argumento preferido y último de que él, como policía,

contribuía a crear una calma, una paz social que era el caldo de cultivo de

intelectuales, científicos, escritores y artistas. Todo el mundo salía

extasiado de los pabellones, con cara de una satisfacción mayor que si les

hubieran dado hostias benditas y él, palurdo, que muy bien debería andar a

cuatro patas, pensaba que los cuadros eran tristes. ¡Qué tendría que ver la

tristeza con la expresión artística!

No

iba a mejorar su autoestima con la visita a la siguiente exposición de un

pintor americano llamado Robert Ryman, que era, precisamente, donde hallaron el

cadáver.

El

público seguía dirigiéndose a la exposición de Antonio López, mientras que a la

de Ryman solo iban los que se encaminaban a los retretes, situados al lado de esa

sala. No esperaba Escaleras encontrar la desolación apabullante del recinto

abovedado, jalbegado, aséptico y frío del lugar, que no podía negar su pasado

hospitalario. Tanto es así que, cuando los dos vigilantes encargados de la

seguridad lo vieron hollar los umbrales de su intimidad, dejaron su animada

charla y se separaron volviendo cada uno a custodiar su parcela. Lo miraron

directamente y sin titubeos, como si valoraran a través de su apariencia el

comportamiento que iba a tener durante la visita. A Ambrosio no le gustó en lo

más mínimo ese descaro. No sabían ellos a quién tenían delante. Desde hacía

unos años habían proliferado igual que setas esos guardias de seguridad que,

armados hasta los dientes, se comportaban como si estuvieran en una película

del Oeste y ellos fueran los sheriffs del

poblado. Jóvenes, altos, atléticos y hasta guapos, y con un uniforme más

elegante que el que ellos llevaban: eran orgullosos, chulos y provocativos

hasta pasarse de la raya. No le caían bien, aunque reconocía que habían quitado

mucho trabajo desagradable a la policía, que quedaba en muchas ocasiones como

una institución supervisora de la seguridad privada. ¡Ya se encargaría él de

ellos!

Echó

una ojeada rápida al recinto. Por un momento pensó que se había equivocado y

que allí no había ninguna exposición. No se distinguían los cuadros de las

paredes blancas. En ese momento, comprendió por qué el público no visitaba esa

sala. No cupo en sí de sorpresa al reparar en los primeros cuadros; se acercó

casi hasta rozar con la nariz la tela porque le parecía inverosímil lo que sus

ojos estaban contemplando. ¡Eran cuadros absolutamente pintados de blanco!

¡Todo de blanco! Como mucho alguna leve mota desperdigada en la superficie nívea.

Retrocedió

hasta el vestíbulo para coger un prospecto informativo del mostrador. Mientras

lo leía alguien había entrado e inmediatamente se había dado media vuelta. Cuando

leyó la breve reseña biográfica del pintor se le aclararon bastantes dudas. Ese

tal Robert Ryman había sido un vivales que supo aprovechar la ocasión y fijarse

en la tontuna en la que había caído el arte pictórico. Si otros realizaban

verdaderas barrabasadas y las exponían y se las compraban, él no iba a ser

menos. Había sido medio músico de jazz, pero un día, al entrar en unos

almacenes, se encaprichó de material de pintura y se compró pinceles y telas. Decía

que incluso se matriculó en una escuela de dibujo, pero que enseguida se

aburrió. Seguro que se dijo para sus adentros que a su edad no iba a aprovechar

unas clases que le enseñarían poco. Ryman, atraído por el mundo del arte y

deseando estar en contacto el máximo tiempo posible con ese ambiente, se buscó

un trabajo de conserje en el Museum of Modern Art. «Como estos dos palurdos»,

pensó Escaleras. Esa, decía el folleto, fue su verdadera escuela artística. El

trabajo rutinario de vigilante le había permitido una contemplación exhaustiva

de los pintores modernos. «No como estos dos catetos que seguramente no echan

un vistazo a las obras situadas a sus espaldas. Ese sí que fue un tío listo. No

tendría mucha idea de arte, pero se dio cuenta de que la pintura que se exponía

en su museo no parecía tan difícil de pintar y que los precios que alcanzaban

los cuadros en las galerías eran elevadísimos. ¿Por qué no lo iba a intentar él?»,

siguió cavilando Escaleras. Ryman debió de observar con más detenimiento la

técnica y los materiales empleados de los cuadros que se colgaban de las paredes

y se puso a la faena. Y fue original en sus creaciones. Optó por un camino

inédito y sorprendente. Pintar y teorizar sobre el blanco: lograr infinitas

variaciones con un color restringido. Afirmaba que la utilización de ese color

era meramente instrumental y que, por lo tanto, debía despejar a su pintura de

cualquier tipo de interpretación transcendental, metafísica o metafórica. Solo

la luz, como la capacidad del color, era lo interesante. Seguía diciendo —seguro

que por no haber asistido a las clases de dibujo— que él no usaba la imagen o

la representación, porque estas eran ilusorias. Otras dos notas terminaban de

caracterizar su «pintura realista»: la utilización del cuadrado en todas sus

pinturas como símbolo del equilibrio y la simetría máximos y la inclusión de su

firma y la fecha como parte activa del cuadro. «¡A ver! Si no sabe pintar otra

cosa, algo novedoso tuvo que inventarse para que la colección no resultara tan

monótona», concluyó.

Después

de recorrer ambas exposiciones, Escaleras pudo dar un mayor margen de confianza

a Antonio López y distinguir la categoría de los dos artistas. «Este —pensó,

refiriéndose a Ryman— es un vivales, uno que echó jeta a la vida y se dijo “pa

delante”. Al otro, por lo menos, se le ve hombre de escuela, de academia, de

haber pintado mucho. Y eso hay que sabérselo reconocer. A cada uno lo suyo».

Puedes conseguir la novela en papel (16 €) o formato ebook (4,49 €) en varias plataformas on line, tanto en España, como en otros países -la forma más rápida en cualquier país es a través de AMAZON-:

-AMAZON (España)

-AMAZON (EEUU)

-GOOGLE PLAY (formato electrónico)

-CASA DEL LIBRO

-LIBRERÍA DE LA U (Colombia)

-PERÚEBOOKS (formato electrónico)

-CÚSPIDE (Argentina)

Etc.

4.

La reconversión ganadera

Ambrosio

Escaleras miró directamente a los dos guardias jurados. Ellos aún lo observaban

de hito en hito, aunque sin la intensidad ni la curiosidad profesional propia

de quienes ejercen el oficio de la vigilancia. Enseguida se percató de que su comportamiento

en la sala obedecía más a los dictámenes de un turista que a los de un policía

encargado de aclarar y tomar notas del lugar donde se había cometido un

espantoso asesinato. Cambió el registro y su rostro adoptó un gesto adusto,

rígido, con unas leves muecas de enfado. Antes de acercarse a ellos se dio otra

vueltecita —ya sí con afán detectivesco—, pero sin mucha convicción porque no

quedaban señales que indujeran a pensar que allí se hubiera derramado una gota

de sangre. El ambiente todavía guardaba una atmósfera aséptica, con minúsculas

efervescencias a cloroformo que las sucesivas fumigaciones y capas de pintura

no habían logrado borrar.

—¡Buenos

días! Soy un inspector de la comisaría Centro —se identificó enseñando su placa

policial, que mostró detenidamente para que ambos la pudieran contemplar a

fondo. Él no era como otros compañeros que cuando se identificaban hacían

ademán de sacar la placa sin llegar a mostrarla. En sus pesquisas, a él le

gustaba que el ciudadano supiera que estaba siendo interrogado por un verdadero

policía. Albergaba el temor de que la gente pudiera tomarlo como un estafador,

algo que le hacía sentirse inseguro y tímido ante la persona a la que

interrogaba, que, por nerviosismo o por falta de interés, no se fijaba

escrupulosamente en su placa.

La

pareja estaba compuesta por un hombre y una mujer. Si no podía ver a esos

colegas espurios, menos soportaba la presencia de mujeres en aquel oficio

difícil y comprometido. Escaleras aún pensaba que el elemento de la fuerza

física era esencial e intrínseco al desempeño del ejercicio policial. Solo la

prestancia y porte de unas buenas espaldas, unas gruesas piernas y un cabezón

eran suficientes en el noventa por ciento de las ocasiones para evitar

cualquier conflicto. Y si en un momento dado había que dar un sopapo a alguien bastaba

levantar la mano para persuadir a cualquier osado. Sin embargo, Ambrosio no era

de esos que continuamente se estaban metiendo con el sexo femenino por quitar

puestos de trabajo a los hombres. Simplemente no le cuajaba ver, como a esa

señorita, a una mujer enfundada en un traje oscuro portando porra, esposas y

pistola.

Quien

sí cumplía con los requisitos ideales del buen guardián del orden era el chico.

Se lo veía jovencillo, no pasaría de los veinticinco años. Era robusto, aunque

la mirada carecía de malicia. Escaleras tuvo la intuición de que, incluso, era

un pedazo de pan: su rostro mostraba una expresión ruda, elemental; su piel era

cetrina, tenía los labios agrietados y las manos desmesuradamente hinchadas,

como si hubieran estado hasta hacía poco manejando herramientas agrícolas. Su aspecto

confirmó sus acertadas deducciones. Cuando Escaleras comenzó un tímido

interrogatorio, el otro se vino abajo y sollozando confesó que él era un pobre

hombre sin experiencia en los menesteres de la seguridad. Llevaba menos de tres

meses y todavía no se acostumbraba al ajetreo de la capital. Toda la vida había

sido vaquero, pero las cosas se habían puesto tan mal que lo que le pagaban por

la leche de sus vacas no le llegaba ni para cubrir la manutención del establo.

«Desde que hemos entrado en la Comunidad Económica Europea, el campo está

muerto; el Ministerio de Agricultura me compró mi cuota lechera y me dieron una

compensación, pero me dejaron sin mis animales y de algo tengo que vivir».

No

le gustaba a Ambrosio que los detenidos o los interrogados se echaran a llorar.

A veces se ponía malo, porque a su vez le entraban ganas de gimotear y eso le

producía una congoja que no era la más adecuada para llevar el interrogatorio a

buen puerto. Con Timoteo, que era como se llamaba el guardia jurado, el

malestar se repitió y se acrecentó por la presencia de una mujer que esperaba

tranquilamente su turno en el interrogatorio y que lo miraba con ojos saltones

y vivos.

—Bueno,

chaval, no te preocupes y no te pongas así. Estas cosas pasan. A ti te ha

tocado de novato, ¿qué se va a hacer?

Estas

entrecortadas palabras de Ambrosio no sirvieron de consuelo, más bien fueron el

detonante para que el otro estallara violentamente en una tormenta de sollozos

y lágrimas.

—Jope,

tío, vaya rollo que te ha entrado. ¡Como si hubieras sido tú el que se ha

cargado al pibe ese! —espetó la compañera, haciendo notar a su colega que se

pasaba de la raya—. ¡Venga, hombre, que no es para tanto! Que ni tú ni yo

tenemos la culpa.

Con

tal de que el muchachote terminara el llanto, Escaleras confirmó la sentencia

de la joven, aunque no le gustaran ni sus ojos, ni su expresión, ni su lenguaje

—que aún pegaba menos con lo que representaba su vestimenta—, ni con que

estuviera allí mismo. No pudo reprimir devolverle una mirada desafiante que la

otra ni captó.

—Si

es que ni nos enteramos —farfulló el guardia jurado ya más calmado, como si

llorar le hubiera relajado y aclarado sus ideas—. Bueno, ya ve usted el público

que hay en la sala; pues ayer por la mañana, hasta menos. Para nosotros

fenomenal. Estuvimos aquí charlando tranquilamente, casi sin movernos, sentados

en estos taburetes. —La otra lo fulminó con la mirada para que se limitara a lo

esencial y no contara menudencias que al policía no le importaban. Se percató

del mensaje de la compañera y le echó una mirada con ojos de degollado, como si

a partir de ese momento sus palabras fueran examinadas no por el inspector,

sino por ella—. El caso es que hubo muy poco público; desde las diez hasta las

doce, unas quince personas. Todas ellas gente normal, bien vestida. Cuando

descubrimos el cadáver, serían cerca las doce pasadas. El primer pensamiento

que me vino a la cabeza fue que estaba desmayado, pero, cuando avisé a Flora y

nos acercamos, vimos la sangre derramada por el suelo. El hombre estaba muerto

o, por lo menos, muy malherido.

No

le gustaba lo más mínimo a Escaleras que los interrogados cantaran de corrido y

de sopetón. Prefería ir entresacando las respuestas, atando hilos a medida que

planteaba las preguntas, pasar de un aspecto a otro. Ante la confesión

atropellada y desordenada del guardia no supo reaccionar; hubiera querido

cortarlo, haberle ido preguntado, pero le resultó imposible meter baza.

—Bueno,

muy bien. Con más calma, ¿eh?, no tenemos prisas —lo animó y tranquilizó.

Miró

a la jovencita con afán de involucrarla también en el requerimiento, mas, por

el gesto adusto, comprendió que ella difícilmente se iba a prestar a colaborar

con él.

—Como

ya le he dicho antes, señor comisario…

—Solamente

inspector —rectificó el policía.

—…

yo, hasta hace poco, cuidaba vacas en el campo. Me pasaba toda la jornada con

ellas; me llevaba la comida, sobre todo cuando los días eran cortos. A mí me

gusta mucho el ganado…, pero, de pronto se oyeron rumores de que Sanidad iba a

realizar inspecciones en los establos y las vacas que no estuvieran buenas las

tendrían que sacrificar. A mí me salieron todas malas. Tenían brucolosis o

brucilitis o algo parecido.

—¿Brucelosis?

El

inspector por fin pudo meter baza cuando creía que de nuevo se le escapaba de

las manos el interrogado. Pero se equivocó porque el exganadero continuó.

—Eso

es. —Y se alegró de que el señor comisario tuviera algún conocimiento en la

materia—. Pues el caso es que me dieron de plazo un mes para que las quitara. Y

yo las quité, pero me quedé sin vacas. Hubo gente que compró otras que traían

de Europa, Inglaterra o Francia o Alemania o de algún sitio de por ahí, pero

valían tres veces más que las suizas, que son las que de siempre han estado por

la provincia de Ávila, que es de donde yo procedo. No sabía qué hacer. La

mayoría de la gente del pueblo las quitó y no volvió a comprar. Es lo que hice

yo. Porque ya no solo era conseguir las vacas, sino que nos decían que las

cuadras estaban infectadas y que las reses que metiéramos se contagiarían. Así

que yo me eché mis cuentas y no me atreví a echar más ganado, porque en la

ciudad…

—Bueno,

ya está bien. ¡A mí qué coño me importa eso!

Antes

de terminar esa exclamación Ambrosio se arrepintió de haberla emitido, ya que

en el fondo le daba pena el chaval y, además, porque su enfado tenía como

origen él mismo, incapaz de cumplir con su cometido profesional dentro de los

cánones estrictos de la misión que debía llevar a cabo.

El

otro amenazó de nuevo con comenzar a gimotear y la compañera, hasta entonces al

margen del diálogo, le recriminó su actitud incomprensiva.

—Pero,

bueno, ¿usted quién se cree para tratar así a la gente? ¿No ve que el muchacho

le estaba contando su versión de lo sucedido?

—Eso

es lo que debéis hacer, cojones.

A

Ambrosio no le gustaba la retahíla de expresiones soeces que sus colegas tenían

siempre colgadas de la lengua. Rara vez se le escapaba alguna; sin embargo,

debía reconocer que a veces con ellas se conseguían efectos fulminantes. Por lo

menos, a Timoteo le cortó en seco el iniciado llanto, aunque a Flora la hundió

por completo en un ensimismado silencio, con un gesto de asco.

—Bueno,

vamos a ver si nos aclaramos —retomó la iniciativa más que nada para echar

tierra sobre el incidente del taco—, entonces me decís que esa mañana la sala

estuvo casi vacía, que muy poca gente entró a visitar la exposición. Decís que,

como apenas había trabajo, estuvisteis relajados y no prestasteis mucha

atención a las pocas personas que entraron aquí. ¿No es así?

—…

—…

y que, por lo tanto, no observasteis ninguna cosa rara: ni personas

sospechosas, ni ruidos, ni golpes, ni voces, ni nada de nada. ¿No es cierto?

—Sí,

señor —contestó Timoteo, que seguía muy atento a la recapitulación del policía,

alegrándose de que lo hubiera comprendido porque eso quería decir que se había

explicado con claridad.

—Y

nada más. ¿Eso es todo lo que me podéis ayudar?

—…

5.

La jaula de pájaros

A

través del cristal sucio del automotor observaba cómo la imagen de El Escorial

aparecía y desaparecía de su vista. No sabía si era un monumento palatino o un

monasterio. Por una parte, lo asociaba a Felipe II y pensaba que tenía que ser

un palacio. Sin embargo, no comprendía por qué lo relacionaba con monjes y, por

tanto, con un convento. Determinó que el siguiente fin de semana que librara

convencería a su esposa para visitar el monumento. «Si es que parece mentira la

vaguería que nos domina; lo tenemos aquí mismo, al lado, y no somos capaces de

visitarlo. Igual que la Cruz del Valle de los Caídos. Es una verdadera

vergüenza. A cualquiera que se lo cuentes se harta de llamarte vago e inculto».

Esas decisiones repentinas de Ambrosio no se llevaban casi nunca a cabo o, por

lo menos, no de forma inmediata. Prefería no pensarlas ni comentarlas con

nadie. Había una coletilla que odiaba con desesperación: «A ver si… A ver si

cualquier día nos damos una vuelta por El Escorial, a ver si quedamos un día y…

A ver si llevo el coche a que me miren… A ver si hago intención y compro… A ver

si llamo por teléfono a… A ver si… Siempre igual: a ver si…».

Nunca

había realizado ese trayecto. Cuando el convoy se detuviera, esperaba divisar

una vez más las cúpulas y las torres, pero no fue así. La estación era una calcografía

de la de Villalba. Sin embargo, al emprender la marcha, una nueva panorámica

del monumento se vislumbraba entre la frondosidad de los árboles.

Hacía

muchísimo tiempo que no viajaba en tren y saboreaba con deleite aquella

sensación olvidada: el traqueteo, la incomodidad de los asientos, las

conversaciones banales con los compañeros de al lado, las miradas melancólicas

al paisaje y a los viajeros que los vagones recogían o dejaban en los andenes,

la zozobra de no saber si se habría perdido el billete cuando lo solicitara el

bigotudo revisor de mal talante y pocas palabras, el nerviosismo de la salida y

la llegada a destino… Sensaciones cercanas que se juntaban a otras nociones

transcendentales mucho más alejadas en el tiempo, pero que también acudieron en

tropel a su mente: la idea de que la vida era un incesante viaje, que siempre

se encontraba en el tren, que el tiempo solo se paralizaba y se hacía presente

en el duermevela del cabezazo que se da en el transcurso del trayecto… Era una

obsesión repetida cada vez que subía al tren. «La vida es un viaje constante».

Esta sentencia le había servido de niño tanto para cuando después de las

vacaciones regresaba al colegio de los hermanos maristas e iba deprimido ante

la inmensidad del túnel trimestral que estaba delante y que impedía vislumbrar

las próximas vacaciones como cuando regresaba eufórico al pueblo ante la

perspectiva de unas largas vacaciones que parecía que nunca iban a terminar.

Entonces, cuando estaba pletórico, se sosegaba y pensaba que esta vida es un

continuo viaje y que, como un soplo, pronto se volvería a encontrar dentro del

compartimento de regreso al colegio. Esa obsesión agobiante y no muy propia de

un niño, esa filosofía perduraba aún: en ese instante iba camino de Salamanca,

pero, cuando quisiera darse cuenta, enseguida volvería a estar en ese mismo

tren de vuelta a Madrid. La sentencia le daba seguridad y una aproximación

bastante realista de las posibilidades de todo en esta vida y también la

suficiente entereza para apreciar cada momento como un don que había que

aprovechar y agradecer, no importaba a quién.

Llevaba

poco tiempo en el Cuerpo de Policía y hasta entonces no se le había encomendado

ninguna misión que implicara viajar a otra población. Lo mandaban a Salamanca, donde

vivía el hombre asesinado. No era muy habitual proceder de esa manera, pero en

el «caso del diputado», como lo llamaban los periódicos, el comisario jefe

estaba más despistado que una chiva en un garaje. Las comunicaciones y

colaboraciones entre distintas comisarías de diferentes ciudades eran

habituales y necesarias para el esclarecimiento de muchos casos; sin embargo,

no era muy usual que un inspector fuera a meter las narices en una comisaría

que no era la suya. Eso lo sabía y no esperaba mucha colaboración de los

colegas charros. Su superior se lo había advertido:

—Escaleras,

tú a lo tuyo; cuanto menos pises por las dependencias de Salamanca mejor para

conseguir los objetivos de la misión.

No

le gustaba la orden ni mucho menos el caso en el que estaba trabajando. Le daba

mala espina. Cuando el comisario serpenteaba en las diligencias y picoteaba en

distintos lados era porque no tenía puñetera idea de nada y, entonces, lo que

hacía era delegar subrepticiamente en sus subordinados las investigaciones,

convencido de la inutilidad de las pesquisas por la inmunidad de los

trasgresores o el asesino, como en este caso. Se lavaba las manos y entregaba

los legajos del expediente a la jauría de inspectores, deseosos de labrarse un

prestigio profesional que en la mayoría de los casos quedaba eclipsado ante la

clarividencia astuta del gran comisario. Como de costumbre, Ambrosio pensaba

que, en ese reparto, a él le había tocado la peor parte. Su esposa se lo había

echado en cara cada vez que le dirigió la palabra desde que le comunicaron el

traslado urgente a Salamanca hasta que salió, no directamente hacia la ciudad

del Tormes, sino a Madrid, donde debía recibir las consignas de última hora.

—Papanatas,

eso es lo que eres. Y encima te hacen dar un rodeo hasta Madrid… Seguro que es

para reírse de ti una última vez.

Por

eso, cuando tomó el tren en Norte y pasó de nuevo por Villalba, camino de

Salamanca, se acordó de otro viaje tonto cuando cumplía el servicio militar.

Realizaba unas maniobras con su compañía por la zona de Sigüenza; habían

permanecido durante toda la semana y regresaban el viernes por la tarde a

última hora al cuartel. Él estaba muy nervioso porque no sabía si le iba a dar

tiempo a coger el tren para disfrutar del rebaje de fin de semana. Sin embargo,

lo que más rabia le daba era que, siendo de cerca de Sigüenza y encontrándose a

pocos kilómetros de casa, lo obligaban a realizar un recorrido de más

doscientos kilómetros para dejar el armamento y volver al sitio de partida…

Algo parecido sintió esa mañana cuando se levantó a las seis para ir a tomar un

tren que pasaría a las diez por donde residía.

La

locomotora se adentraba en los límites de las provincias de Madrid y Ávila. La

jara, el matorro y el follaje bajo fue transformándose en vastas extensiones de

pinares que se repartían entre roquedales y pronunciadas y sucintas hondonadas

que vertían torrentes de agua saltarina formando azudas en su curso. La vía

daba vueltas siguiendo las laderas de las lomas más suaves, pero de pronto el

convoy era devorado por mortuorios túneles que regurgitaban al poco el

indigesto reptil de metal. A medida que se acercaban a la capital amurallada,

el paisaje se vistió de luto a consecuencia del fuego y el frío perpetuos, que

anulaban cualquier vestigio de vegetación que no fuera el espartano piorno.

Ambrosio

disfrutaba del paisaje que se movía por su ventana: las vacas pastando, el

conejo que se apartaba asustado del ruido infernal de la máquina, el aguilucho

con sus vuelos concéntricos, el balanceo de las redondas copas de los pinos,

las casetas de los desaparecidos guardagujas, los postes de teléfono… Se sentía

perdido en un goce inconsciente del que le costó salir. Esos desplazamientos

eran tan distintos a los que realizaba en los trenes de Cercanías que casi

había olvidado el placer de viajar cómodamente en ferrocarril. Solo cuando

pasaron la capital abulense, los encinares y las sensuales piedras y llegaron a

la monotonía de las tierras trigueras, primero de la Moraña y después de los

campos de Peñaranda, pudo espabilarse de la dulce modorra en la que había

viajado y ordenar mentalmente la información recabada del asesinato del

diputado. Hasta entonces, su cerebro había sido un hervidero a consecuencia de

la incomprensión y el desorden de los datos sabidos del caso, que le habían

llegado como si su cabeza fuera una papelera y sus compañeros y jefes se

hubieran entretenido lanzando con la intención de encestar.

Escaleras

no sabía que el fiambre del Reina Sofía era un personaje tan famoso. Cuando

examinó las fotografías del cadáver, se hizo a la idea de que podía ser hasta

un extranjero. Solo un poco antes de comunicarle la misión que debía cumplir en

Salamanca, se enteró de que el asesinado era un congresista del PSOE. En ese

momento le pusieron al corriente de los datos que eran seguros del caso y de

ese personaje. No le entregaron ningún documento que resumiera la información

del difunto. El diputado había sido elegido por la provincia charra desde las

primeras elecciones democráticas. Además de su cargo electoral, se dedicaba a

la docencia en la Facultad de Bellas Artes. Era catedrático de Teoría del

Dibujo.

Aparte

de esa pequeña reseña biográfica transmitida oralmente y de unas breves

recomendaciones, el comisario jefe le había entregado una fotografía de medio

cuerpo del diputado. Era un retrato de hacía unos años, pero le aseguraron que

esa imagen no desmerecía de la del presente. Escaleras sacó el retrato como si

fuera la foto de una novia y lo observó con ánimo de captar el temperamento del

finado, pero, bien por vergüenza a que alguien lo sorprendiera examinando la

figura de un hombre, bien porque no encontraba la concentración necesaria para

tal examen, la colocó de nuevo entre el calendario de bolsillo de 1993.

Muy

pronto el tren dejó los campos de cereal de la tierra de Peñaranda y siguió el

curso del río Tormes a partir de la estación de Babilafuente. Se quedó con este

topónimo debido a que le sonaba como a acertijo o palabra propia de un

trabalenguas y porque, en el pequeño jardín situado al lado de la parada, había

un espacio acotado con un extenso alambrado, a modo de una gran jaula, en el

que se revolvía y revoloteaba un enjambre de aves de muy diversos colores. Pensó

Ambrosio que, de no haber sido policía, quizá le hubiera gustado el oficio de

jefe de estación. Se imaginaba con su traje azul y su gorra de plato levantado

el enhiesto palo con trapo rojo, que se parecía a un rodillo de amasar, y

silbando y tocando la campanilla para dar salida a los trenes. Le hubiera

encantado que lo destinaran a un lugar como ese de Babilafuente, pequeño y con

escaso tráfico de convoyes y viajeros, rodeado de una vegetación exuberante,

con grandes árboles y situado en una colina desde la que se vislumbraba a lo

lejos la población. Pasaría el tiempo leyendo y viendo llover a través de los

grandes ventanales y, cuando escuchara el ulular del viento, arrimaría las

manos a la estufa para calentarlas. A ratos, saldría a observar y a hablar con

sus pájaros y se adentraría en la jaula, y los canarios y jilgueros se posarían

en su palma…

El

trazado de la vía hasta llegar a Salamanca transcurría paralelo al cauce del

río. No se imaginaba que el Tormes poseyera un caudal tan considerable. Pronto

aparecieron las huertas fértiles de la vega donde trabajaban grupos dispersos

de hortelanos. Casi sin darse cuenta, los murmullos de los viajeros se

transformaron en exclamaciones de alivio por la llegada a destino, y, antes de

que la locomotora frenara, los hombres bajaron los bultos de los maleteros.

Para Ambrosio el viaje había pasado como una estrella fugaz y no conseguía

desperezarse del dulce ensueño que lo había acompañado a lo largo de todo el

trayecto. No deseaba salir de ese apacible limbo o, por lo menos, no de un modo

tan brusco. El tren paró con una sacudida.

6.

La ducha con Hortensia

Le

habían reservado una habitación en el hotel Río Tormes. Nada más apearse buscó

un taxi que lo condujera allí. Llevaba únicamente un pequeño bolso de equipaje,

que el taxista no colocó en el maletero.

—Lo

puede meter con usted en los asientos.

Cuando

le dijo la dirección, el conductor, un hombre gordinflón y parsimonioso, de una

edad indeterminada pero rayana con la jubilación, lo miró con cara de

incredulidad.

—¿De

negocios o viene a la Universidad?

—¿Cómo

dice? —le replicó perplejo Ambrosio.

—Le

pregunto que cuál es el motivo de la visita a la ciudad, ¿o viene de turista?

—Sí,

eso, de turista; por conocerla.

El

gordito lo miró sin preocuparse del tráfico, como calculando la solvencia del

cliente cuando Ambrosio repitió por dos veces el destino. Tenía la impresión de

que en la cabeza del conductor no cabía su imagen como usuario de un hotel de

lujo.

—Se

hospeda en lo mejorcito de Salamanca —le había dicho el comisario cuando

escuetamente lo informó de los pormenores de la misión.

Nada

más comunicarle esta deferencia, se avergonzó y enterneció pensando que sus

jefes lo consideraban en su justa valía; es más, se alegró de que la Dirección

de la Policía tratase a cuerpo de rey a sus funcionarios. No obstante, tanta

zalamería y atenciones lo aturdieron y se le puso la mosca detrás de la oreja.

¿Cuál sería el motivo de tanta ostentación?

—Pues

porque usted dice que viene en plan negocios, pero yo le juraría a cualquiera

que tiene pinta de policía. ¡Claro, que es una bobada!

—…

—Bueno,

usted no se moleste, porque a mí se me ocurre cada cosa que para qué.

Le

habían proporcionado cierto dinero en efectivo como dietas. Al ver la cantidad

que marcaba el taxímetro, lo buscó para abonar el importe justo, pero no logró

reunir la moneda fraccionaria exacta, por lo cual le entregó un billete de mil.

—¿No

tiene suelto? —se encaró otra vez con el policía.

Ambrosio

se disculpó con palabras sumisas, como si el taxista estuviera a punto de

soltarle un soplamocos por ir por la vida sin calderilla. Con tal de salir del

coche y perder de vista al malhumorado hombre, Ambrosio le perdonó cien pesetas

que no lograba reunir para completar el cambio, aunque exploró repetidamente en

la guantera, en una caja de puros donde tenía los billetes a modo de cofre, en

el monedero y en los múltiples bolsillos que se repartían tanto en dirección

norte y sur como este y oeste de todas las prendas que lo cubrían.

Las

habitaciones de los hoteles aún conservaban para Ambrosio cierta atracción,

como símbolo de la vida de ostentación y disipación que llevaban los ricos. No

sabía que los centros hoteleros no eran frecuentados por estos, sino por

asistentes a los múltiples congresos que sobre las más heterogéneas actividades

se convocaban a lo largo del país y por algunos turistas japoneses que de vez

en cuando se dejaban caer por esos lares. Ambrosio solo se había hospedado en

una ocasión en un hotel de lujo. Fue en Canarias, durante su viaje de novios. Había

sido un obsequio del restaurante donde festejaron el enlace matrimonial. Los

recuerdos de esa estancia hotelera estaban relacionados con actos

multitudinarios en la piscina, con concursos de mises y místeres, con bailes en

los jardines y con comilonas en los salones. Sin embargo, apenas conseguía

rememorar los recuerdos de la intimidad del tálamo nupcial, no siendo los

reproches de su mujer por descansar unos instantes mientras se quitaban los

bañadores y se duchaban ante el jolgorio general y los primeros acordes de la

orquesta que amenizaba la velada en los jardines que circundaban la

macropiscina donde habían pasado la jornada, olvidando por completo la

inmensidad de la playa que lamía los mismos setos del hotel. Ambrosio aguantaba

estoicamente y sufría con discreción los sinsabores de las insolaciones, el

asco al cloro de la piscina, el ridículo por no saber bailar sambas y la

vergüenza por lucir una blancura nívea, pues no osaba traspasar los escuetos

límites del círculo de sombra que proporcionaba la sombrilla. Pero se consolaba

pensando que cuando llegara el momento de retirarse a sus habitaciones, como

había visto en las películas de la televisión, podría gozar de la presencia de

su joven esposa; sin embargo, cuando llegaba ese momento, era tal la fatiga

acumulada en la dura jornada y tan mala la digestión por la pesadez de la cena

que las fuerzas que les quedaban apenas llegaban para desnudarse y asearse

antes de meterse en la cama. Su mujer se abrazaba a él tiernamente y no pasaban

cinco minutos cuando ya dormían como angelitos. Él, que había anhelado la noche

de bodas y los días de la luna de miel con desesperación mucho antes de que

supiera la fecha del enlace; él, que había envidiado la convivencia solitaria

de los matrimonios; él, que lo único que deseaba en esos momentos era estar a

solas con su mujer, se veía envuelto en una red de amistades con otras parejas

también recién casadas, cuyas conversaciones giraban alrededor de la

celebración matrimonial y con las que se había creado una trama de compromisos,

citas y encuentros que, al final, en la agenda de cada día, no había hueco para

ellos mismos.

—Hay

que aprovechar estos días, qué sé yo cuándo volveremos a vernos en otra igual —decía

ella.

El

hotel se ubicaba en el mismo centro de la ciudad, al lado de la plaza Mayor. El

edificio mostraba por fuera un rostro vetusto pero elegante, con ese aire de

soberbia que adquieren las construcciones con el paso de los años. La gran

escalera con balaustrada que conducía a la puerta principal reafirmaba la

grandiosidad del edificio.

Ambrosio

se dirigió a recepción para solicitar la llave de la habitación reservada a su

nombre. Lo atendió una joven vestida con un traje azul, como si fuera la

azafata de una compañía de aviación, tan solo le faltaba el gorro. El mostrador

se asemejaba a la barra de un pub. Dentro había varias recepcionistas

que se ocupaban de diversos clientes como si fueran camareras. Tendió la mano

esperando que le entregaran una llave dorada, pero en su lugar recibió una

tarjeta magnética, parecida a la del banco que llevaba en la cartera. Ambrosio

debió de mirar con cara de compasión a la recepcionista, de la que esperaba un

trato individual y cariñoso, interrogándola con los ojos sobre la utilidad de

tal artilugio. Probablemente, para evitar poner en evidencia su ignorancia,

Hortensia, según rezaba la insignia de su chaqueta azul, ordenó a un mozo que lo

condujera a su habitación.

—Fermín,

¿puede acompañar al señor a la 302?

El

tal Fermín sí que encajaba dentro de la imagen que era de esperar de un

botones, aunque fuera mayor. Era un hombre con una edad incalculable. Lo mismo

podía tener cuarenta y cinco años como sobrepasar los sesenta. Era muy delgado

y su cara era totalmente inexpresiva, como la de alguien que ha visto y experimentado

todo lo que la vida le puede mostrar y proporcionar, actitud vital que

únicamente se encuentra en los ancianos y en los trabajadores de la hostelería.

Daba la sensación de extrema higiene con su pelo corto y bien recortado y un

cutis que era afeitado dos veces al día.

El

camarero introdujo la tarjeta magnética por una ranura situada a la altura de

la cerradura y empujó la puerta. Ambrosio se quedó boquiabierto. Buscó una

moneda de cien pesetas y se la entregó a Fermín. Ni cuando le dio las gracias

cambió el rictus amorfo de su cara.

Las persianas estaban bajadas y Ambrosio fue a

elevarlas. Corrió las cortinas y advirtió que podía salir a una pequeña

terraza. Desde allí oteaba la algarabía que de la plaza Mayor. Regresó a la

habitación e intentó apagar las luces, pero había tantas llaves que le resultó

difícil desconectar todas. En su manipulación tocó el timbre del servicio e inmediatamente

sonó el teléfono. Del otro lado del auricular creyó oír la voz de Hortensia y

Ambrosio no encontró las palabras adecuadas para disculparse por su torpeza. En

lo sucesivo se cuidó mucho de toquetear las llaves de la luz. Descubrió con

júbilo el manejo de una especie de perilla que encendía y apagaba una lámpara

de mesilla, con la que se apañó mientras se alojó allí.

Le

estuvo dando vueltas y vueltas, pero no conseguía que del grifo del lavabo emergiera

ni una gota de agua caliente. Nunca había visto uno con una palanca. No se

preguntó cómo se utilizaría porque era un manejo obvio. Lo movió de abajo

arriba y manó un chorro que le salpicó. Sin embargo, era incapaz de conseguir

que saliera agua caliente. Llegó a plantearse que no hubiera en las

habitaciones, pero le parecía impensable que un establecimiento de esa

categoría no incluyera ese servicio. No se atrevió a preguntar por teléfono en

recepción, ante la eventualidad de que le contestara Hortensia. Mientras

curioseaba por la habitación comprobando el estado de los armarios, los

distintos tipos de perchas, el escritorio con cuartillas y sobres con el

membrete del hotel, no dejaba de darle vueltas al asunto del agua. Volvió al

lavabo y no cejó en su intento hasta que averiguó para su sorpresa que la

palanca no solo se movía de arriba abajo, sino también en sentido horizontal,

de tal manera que si la giraba a la derecha surgía agua fría, pero si la

deslizaba a la izquierda, era caliente. ¡Eureka! ¡Qué contento se puso! «Es

que, con estas modernidades, hasta que se acostumbra uno pasa tiempo», se dijo a

sí mismo.

A

partir de entonces tuvo mucho cuidado en la manipulación de interruptores,

botones y cofres de seguridad; casi no se atrevía ni a cambiar de canal de la

televisión, cuando, jugando con el mando, presionó uno y aparecieron en la

pantalla puntos parpadeantes, lo que le llevó a pensar que el dominio de todos

los servicios que ofrecía el hotel le resultarían inalcanzables por su torpeza.

Se

introdujo en la bañera y desenroscó la llave del agua caliente. Dejó que

corriera, sin mirar si derrochaba o no. Otra cuestión habría sido si se hubiera

duchado en su casa. Allí, con un sentido irreprochable del ahorro, hubiera

sopesado y calculado en qué momento podía abrir el grifo para que coincidiera

la salida del agua con el fin de la operación de desnudarse. Sin embargo, en el

hotel no le cobrarían más porque tardara en ducharse veinte minutos. Casi

estuvo a punto de animarse para darse un baño, pero esta idea no sobrepasó el

análisis ético-ahorrador de Ambrosio. El chorro le golpeaba directamente sobre

la cabeza. Cerró los ojos y permaneció inmóvil mientras el agua fluía

rápidamente por los valles y altozanos de su cuerpo. Caía con fuerza sobre la

bañera y el chapoteo lo relajaba. Se echó hacia atrás el flequillo para que la corriente

del líquido elemento corriera por su pelo como si fluyera por minúsculos

surcos. Tomó un pequeño sobre hermético de gel de baño y lo repartió por la

cabeza y por sus partes. Frotó y al punto una espuma blanca y suave le empapó

el pelo del pubis. Acariciándose los testículos, el pene se puso erecto. Vertió

más gel para lubrificar. No le fue necesario fantasear con Hortensia, porque solo

con unos cuantos vaivenes de su mano hubiera provocado un borbotón de semen, no

obstante, procuró sosegarse y recrearse en la sensación tibia de los muslos y

el ardor de la vulva de Hortensia. No llegó a palpar los pechos, ni a recorrer

la suave espalda, ni a saborear el dulzor de sus labios, ni la sal de su piel,

porque su mano sacudió imperceptiblemente el capullo y se perdió en la humedad

del placer.

7.

La facultad

Se

despertó bastante tarde, casi a las diez. No había dormido bien; únicamente

concilió el sueño de madrugada. Se hallaba muy a gusto en el calor de las

sábanas y poner los pies en el suelo para incorporarse le supuso un enorme

esfuerzo. Se había metido temprano en la cama. Cenó en una pizzería que

encontró al lado del hotel y regresó inmediatamente a su habitación con la

intención de acostarse lo antes posible para al día siguiente emprender su misión

investigadora, con el ánimo resuelto de esclarecer el caso con diligencia y

regresar a su hogar. Sin embargo, cuando se puso el pijama, no resistió la

tentación de tomar el mando a distancia de la tele y encenderla. Nunca había visto

la televisión desde la cama. Realizó un repaso veloz de las distintas cadenas.

No sabía qué buscaba. No le apetecía ver una película, ni un programa de

variedades, ni noticiarios, pero cambiaba de canal con desesperación. Hasta que

se percató de que, en parte, esa excitación era consecuencia de la

circunstancia insólita de encontrarse él solo viendo la televisión sin tener

pegada a su mujer. Y lo que rebuscaba en la pantalla era la imagen de mujeres

sugerentes y atractivas; trataba de descubrir los desnudos femeninos en escenas

de películas, las piernas más esculturales de las vedetes, o los culos más

prominentes y los pechos más turgentes o inflados en las azafatas de concursos

insulsos. Cuando las protagonistas desaparecían, realizaba un barrido por todos

los canales hasta tropezar con otra chica que le gustara. No tuvo suerte en esa

ansiosa búsqueda. ¡Tantas veces como salían en otras ocasiones y ahora, que se

hallaba solo para excitarse sin miramientos, no aparecía ninguna mujer que

mereciera la pena! ¡Vaya mala suerte! Con esa fogosidad se entretuvo demasiado

tiempo y, cuando se decidió a apagar el televisor y dormirse, se encontraba en

un estado de tal nerviosismo que no le fue posible conciliar el sueño.

Al

salir del hotel, miró hasta la recepción para cerciorarse de la presencia de

Hortensia. Desilusionado, comprobó que, en su lugar, atendiendo a los

huéspedes, había un chico alto, trajeado y con una enorme sonrisa en los

labios.

Entre

los planes previstos por Escaleras para dar luz al caso y descubrir al

criminal, el primero era visitar la universidad en la que el catedrático había

impartido sus clases. A pesar de que la mañana se hallaba en su apogeo, el sol

se ocultaba tras una capa nubosa alta y fina que le impedía mostrar sus rayos

de luz. El día era opaco y triste, y hasta el bullicio y la algarabía del

mercado de abastos y del tráfico agobiante de las estrechas calles terminaba

deglutido por la solidez de la opacidad. Más por llevar algo entre las manos

que por deseo de leer compró el periódico. Se decidió por La

Gaceta, deseoso de minusvalorar la prensa provincial. Preguntó al

hombre que despachaba los diarios en qué dirección se localizaba la Facultad de

Bellas Artes. Dudó antes de responder.

—No

me haga mucho caso, pero creo que esa se encuentra por Pizarrales. ¡Hay tantas!

Subió

las escaleras que conducían hasta la plaza Mayor. A esas horas, la gente que

paseaba lo hacía por dentro, bajo los soportales. Casi todos eran jubilados y

algún que otro extranjero joven, seguramente estudiante de español. En la parte

descubierta y en los bancos más próximos a las terrazas de los cafés, discutían

en amena charla grupos de gitanos que no parecían resentirse de las

inclemencias climatológicas, aunque de vez en cuando miraban en dirección donde

se suponía debía de andar el sol y se frotaban las manos y echaban el aliento

para calentárselas. Compró un cupón de la ONCE a uno de los innumerables

vendedores que estratégicamente se situaban en cada una de las puertas de

acceso y que le señaló con el brazo el arco al que dirigirse para llegar a

Pizarrales.

El

trajín cotidiano de los salmantinos se extendía mucho más allá de las

inmediaciones de la plaza Mayor. Con la señalización deíctica del ciego se

orientó hacia calles comerciales que conducían hacia la parte alta de la urbe.

Ambrosio marchaba despacio, deleitándose con el jolgorio de los transeúntes,

fijándose especialmente en los numerosos estudiantes que se cruzaban en su

camino con sus carpetas y bolsos. Sintió envidia de ellos. ¡Cómo le hubiera

gustado haber estudiado! Enseguida aprendió a distinguir a los bachilleres, que

seguramente hacían novillos, de los universitarios, por su vestimenta

estrafalaria a veces, otras desenfadada y hasta hippie, con complementos

como pañuelos, fulares, gorros y sombreros. Se situaba detrás de grupos de

estudiantes, mejor de chicas y, a la vez que regocijaba la vista con sus

contorneadas figuras, procuraba captar el enigma de las conversaciones. Cuando

alguien lo miraba a la cara, se sonrojaba como si lo hubieran sorprendido

espiando la más secreta intimidad.

Así,

casi sin querer, caminó, pasó semáforos, cruzó calles y avenidas y se internó

por jardines hasta llegar un momento, una vez alcanzada la estación de

autobuses, en que la ciudad desapareció. Al distinguir los primeros

descampados, el inspector comprendió que por allí difícilmente hallaría ninguna

facultad y preguntó de nuevo por la de Bellas Artes. No le aclararon con

seguridad su ubicación, aunque sí le aseguraron que por aquellos barrios no

existía ningún centro escolar, no siendo el instituto de enseñanza media.

Desalentado, Escaleras tornó sobre sus pasos y, al encontrar la parada de taxis

de la estación de autobuses, se subió al primero de la ociosa fila de coches

que se alargaba al lado de la acera.

—¡Pues

sí que lo han orientado bien! ¡Si se halla a la otra punta! De todas formas, no

se extrañe usted, ya que las facultades se encuentran desperdigadas por la

ciudad y es normal que la gente corriente no sepa dónde están. Las más